イベントレポート

ソラハブ

2025年12月10日

Sora Blog

2025.02.25

今回は、2/25に開催した対談イベントの開催レポートと、

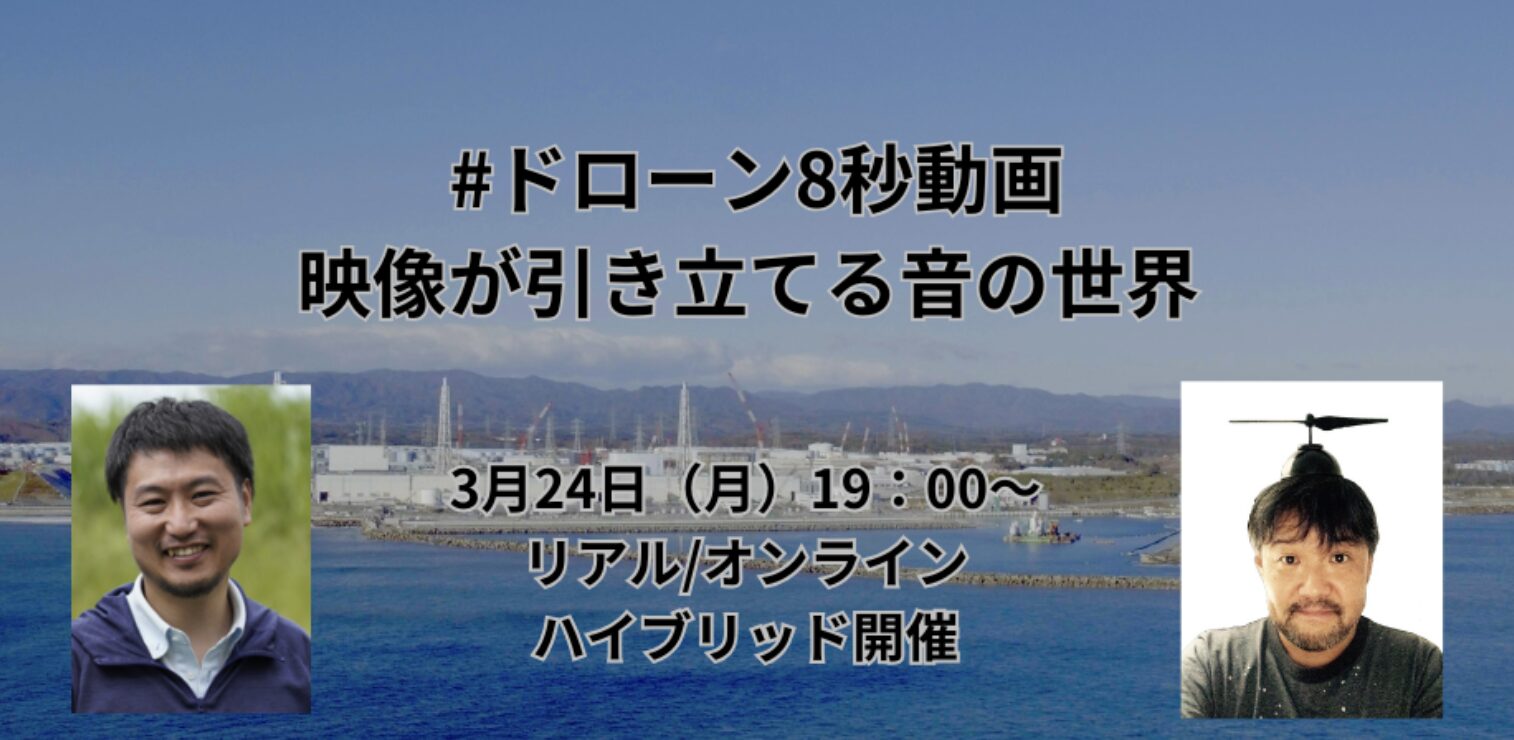

次回3月24日(月)の対談イベントのご案内をお送りいたします。

今回の対談者はACSLの伊藤さん。

伊藤さんは、目視外運航のユースケース拡大に注力しつつ、国への政策提言など、ドローン運用のあるべき姿を求めて活動されています。今回は、今後のドローンビジネス拡大の鍵となる「目視外運航」について、ユーザーとしての目線や、政策や制度面からも深彫りをさせて頂きました。

伊藤さんは、物流企業に新卒入社後、配達業務からスタートされました。

システム開発や営業を経てその後宅配サービスの企画・戦略策定を担当される中で、

2016年にドローン配送プロジェクトを立上げられました。

その後、国土交通省航空局に出向しドローンの制度整備を担当され、

帰任後は引き続きドローン等の技術導入のプロジェクトをリードし、日本初の「レベル4」飛行等を実施。

2023年からACSLで官公庁や自治体への政策提言や講演、

顧客のプロジェクト支援、広報・PRを担当されてます。

ドローンの実用化と規制の進化、そして国内外市場における現状について、メーカー・ユーザー双方の視点からお話し頂きました。徐々に制度整備が進む中で生まれた「レベル3」や「レベル4」、さらにはその中間概念ともいえる「レベル3.5」について、行政担当者側、ユーザー、現在では国産メーカーの渉外担当として様々な視点からのお話をお聞きしました。

初期の「レベル3」運用では、例えば、通過する道路ごとに看板設置といった労力のかかる作業が必要となるなど、前例がない中での国や関係者との調整を通じた、制度運用と実際の飛行事例の積み重ねがその後の運用効率向上につながったとのことです。続いて、飛行リスクがさらに上がる「レベル4」では、許可承認取得のためのリスク評価やマニュアル整備が求められるなど、ユーザー側・制度運用側にとって新たなチャレンジとなっているのが現状です。

初めてのレベル3飛行の時のお話に始まり、警備巡回などでの複数機体の同時飛行の実用化がもたらす可能性についても触れられました。

メーカーとしては、機体の信頼性や飛行性能、ユーザーの属性などに応じた他社製品との差別化のために既存製品についても常に改良を進めるための試行錯誤を行う一方で、ユーザーとしては、現場でのよりシンプルな使い勝手やコストパフォーマンスが重要視されていることなど、日本やアメリカでのユーザーからの声についてもお話し頂きました。こうした両者の見解は、今後の製品改良やサービス向上につながることは基より、規制当局への提言としても大きな意味を持ちえます。

Beyond Level3としてこれから起きることは、操縦者の定義の変化(手動から自動、操縦から運航管理)、スキルの変化(個人の操縦技能から組織的な運用能力)、付加価値の変化(現場での対応力から客観的な運航設計力)です。ただ、飛行の目的に対する選択肢として既存のレベル1~2の運用も引き続きまだまだ必要となります。

ドローン業界における技術革新と規制環境の変化が、メーカーとユーザー双方に新たな可能性をもたらしています。今後の業界発展に向けた課題を明確にしつつ、現場での実績や運用ノウハウを踏まえた上で、より効率的な運用方法や安全性の確保、そして国際競争力の向上を目指す取り組みが急務です。

今後も定期的な情報共有の場を設けることで、業界全体の発展に寄与し、国内外の市場で持続可能なビジネスモデルの構築に努める意向を示し、対談は熱意ある意見交換の中で幕を閉じました。

今後のソラハブ対談イベントの予定

3月24日(月) 空color 岩本 守弘様